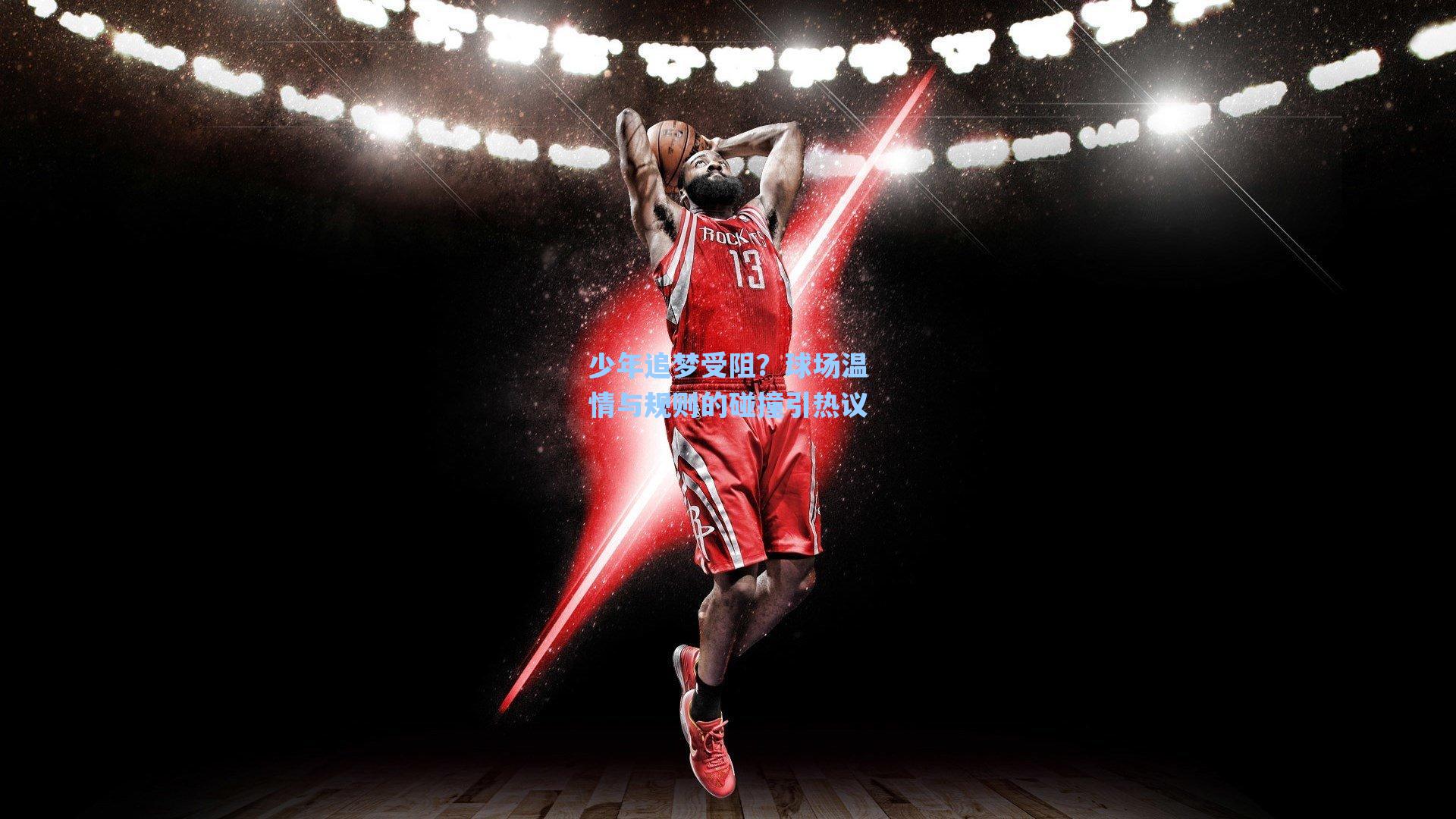

在体育的世界里,激情与规则常常交织出令人难忘的瞬间,一场普通的足球赛却因一位少年的单纯愿望而掀起波澜:一名年轻球迷渴望向心仪的门将索要球衣作为纪念,却因携带自制标语被现场安保人员劝阻入场,这一事件迅速在社交媒体上发酵,引发广泛讨论——警察不让少年带标语进场,究竟是对是错?这不仅关乎体育精神的诠释,海星体育更触及公共安全与个人情感的平衡。

事情发生在上周六晚间的城市体育场,当时主场球队“雷霆”与客队“风暴”正进行一场关键联赛,比赛开始前,14岁的少年小李(化名)早早来到球场外,手中紧握一块手绘标语,上面用彩色笔写着“门将先生,我能拥有你海星体育官网的球衣吗?”,作为一名狂热的足球迷,小李崇拜风暴队的守门员张磊已多年,这次特意攒钱买票,希望用标语表达心意,在安检通道处,执勤警察注意到标语后,以“可能干扰比赛秩序”为由拒绝让其携带入场,尽管小李多次解释,最终只能将标语暂存服务台,赛后,他虽成功与张磊简短交流并获赠球衣,但这一插曲被现场观众拍下并上传网络,瞬间点燃舆论。

规则背后的安全考量

从法律与场馆管理角度,警察的做法并非无的放矢,体育赛事安全管理条例明确规定,观众不得携带可能引发混乱或妨碍他人观赛的物品,包括大型旗帜、横幅或音响设备,标语虽小,但若允许随意展示,可能开启不良先例:有人或借机展示商业广告、政治口号甚至不当言论,破坏比赛纯粹性,更关键的是,在拥挤的看台,举起标语可能遮挡后方视线,或在高潮时刻被挥舞造成安全隐患,2023年某欧洲球场就曾因球迷争执标语位置引发踩踏事件,教训深刻,警方作为执法者,需以整体安全为重,避免个别行为演变成群体风险。

现代体育场馆的安检标准日趋严格,反恐防暴背景下,任何自制物品都需接受检查,而标语所用的木杆或硬纸板若未通过安全认证,可能被视作潜在危险品,小李的案例中,警察并未完全禁止其入场,而是提供寄存服务,体现了人性化处理,体育评论员王健指出:“规则不是冰冷的墙,而是保障万人狂欢的基石,若今天允许A带标语,明天B带喇叭,场馆将沦为无序市场。”

少年情怀与体育精神的本质

反对声音认为,体育的核心是连接人与人之间的情感,小李的标语并非挑衅工具,而是纯粹梦想的载体——这种对偶像的致敬,正是体育文化中珍贵的部分,门将张磊在赛后采访中坦言:“看到孩子眼里的光,我想起自己年少时追星的经历,体育的魅力在于激励下一代,若连这样的温情表达都被扼杀,球场将失去灵魂。” 足球历史上不乏感人场景:2006年世界杯,巴西球迷高举“谢谢罗纳尔迪尼奥”的标语致敬巨星;国内中超联赛也曾有癌症患儿圆梦球场的故事,这些瞬间恰恰提升了体育的社会价值。

支持者呼吁,规则应保留弹性空间,场馆可设立“爱心通道”,对明显无恶意的纪念性标语提前报备审核;或借鉴NBA部分球场做法,允许儿童在赛前展示小型标语,并由工作人员引导至安全区域,社会学者李薇教授分析:“当规则与人性冲突时,需思考其初衷是维护秩序还是制造隔阂,体育场应是梦想的孵化器,而非机械执行的牢笼。”

舆论漩涡中的多元声音

事件曝光后,网络舆论呈现两极分化,一部分网友力挺警察,称“安全无小事,今天宽容一个标语,明天可能失控”;另一部分人则抨击执法僵化,感叹“连孩子的童心都要打压”,有趣的是,多数家长群体态度中立:他们既理解安保必要性,也希望孩子能保留追梦的权利,市民刘先生表示:“我带孩子看球时,总会提醒他遵守规则,但如果有更灵活的方式,比如由场馆统一提供定制标语牌,或许能双赢。”

这场争论还折射出更深层的社会议题:在个性化表达日益重要的时代,公共空间如何平衡自由与秩序?体育作为社会缩影,其管理方式反映着文明程度,欧洲多家俱乐部已推出“球迷创意支持计划”,允许申请后使用统一材料制作助威物品,既保全热情又规避风险,此类经验或可为国内场馆提供借鉴。

未来展望:规则与温情的共生之路

事件的结局皆大欢喜——小李不仅获得球衣,还受球队邀请参加青少年训练营,但讨论不应止于此,场馆管理方已宣布将评估安检流程,考虑为特殊需求的观众开设绿色通道,体育协会也倡议加强球迷教育,明确哪些行为符合规范,例如改用荧光手环或数字屏替代物理标语。

归根结底,体育场的魔力在于它既是竞技的战场,也是情感的港湾,当少年仰望绿茵场时,他看到的不仅是胜负,更是梦想的投射,警察的职责是守护这片港湾的平静,而社会的进步,正体现在如何让守护的方式更贴近人心,或许不久的将来,我们能见证这样的场景:规则与温情不再碰撞,而是携手编织出更温暖的体育叙事。

正如一位网友所言:“体育精神若只剩规则,将失去温度;若只有激情,会陷入混乱,找到平衡点,才是真正的胜利。”